ブログランキングにご協力お願いしまーす。

↓クリックして下さるとカウントされてランキングが上がります。。

↓ネットショップ【緑由】にアクセスします♪

昨日に引き続き、

日本刀(にほんとう)の帽子(ぼうし)のお話をします。。

ついにカテゴリーに

「日本刀なお仕事。」を

作っちゃいました。。

日本刀についてのお話は

このカテゴリーで読んで下さいませ。。

日本刀には、

それぞれの部分に名称があります。。

鎬(しのぎ)を削る

鍔(つば)競(ぜ)り合い

恋の鞘(さや)当て

なんて言葉を聞いたことがありませんか?

みーんな刀の部分の名称が入っています。。

鎬(しのぎ)、鍔(つば)、鞘(さや)。

日本人がいかに

日本刀と深く関わってきたかがわかるような。。。

さてさて、

昨日話題にした帽子(ぼうし)。

今日は写真を用意しました!

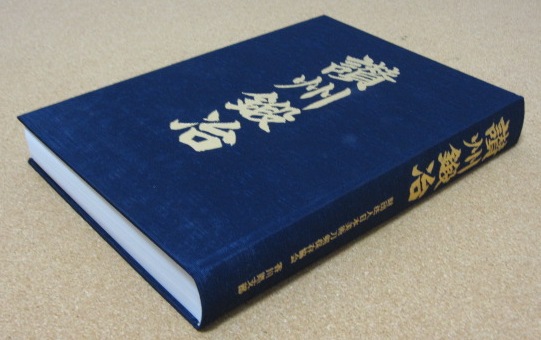

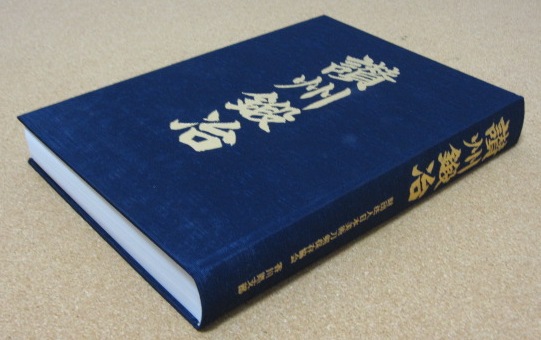

御協力は、

㈶日本美術刀剣保存協会 香川県支部が発行した

『讃州鍛冶(さんしゅうかじ)』という本です。

香川県の日本刀を網羅(もうら)した

香川県の日本刀を網羅(もうら)した

とってもスゴイ本。。

この中の写真を使わせていただきました。。

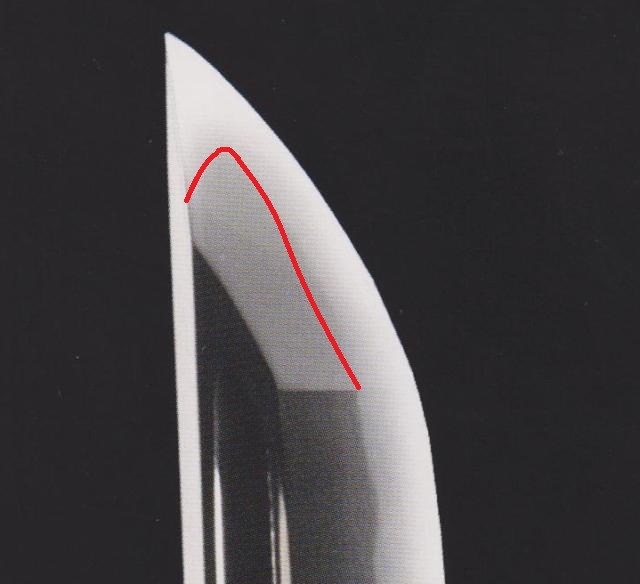

本来の刀の姿を使って

画像処理して赤線を引いていますので、

使った刀がそうであるというわけではありません。

そこはご了承くださいませね。。

さて、日本刀の全体像はこんな感じ。

.jpeg)

外国のナイフなどには無い

反りのある美しい姿をしています。

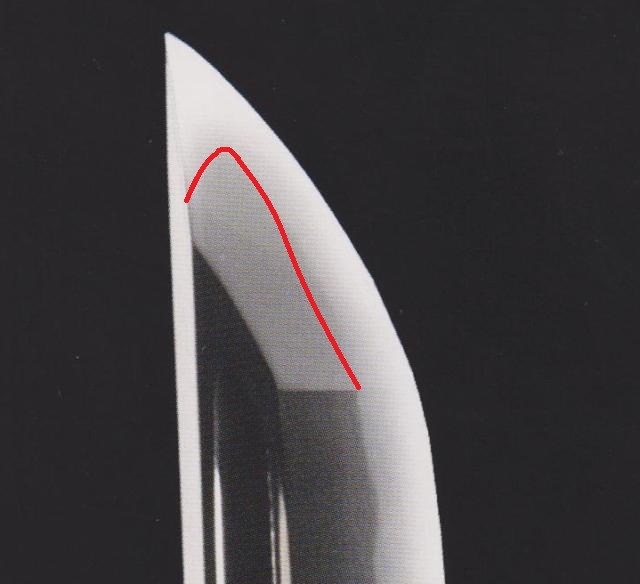

今日お話したいのはココ

.jpeg)

日本刀の先の方。

説明しにくいので、

90°回転

ついでに拡大。

2.jpeg) 帽子(ぼうし)と呼ばれる部分です。

帽子(ぼうし)と呼ばれる部分です。

帽子の中には

よく見るとさらに刃文があります。。

2.jpg) この刃文が返っているところ

この刃文が返っているところ

つまり丸くカーブしているところが

小さくて(小丸(こまる)に返る)

さらに

刃の部分=「ふくら」と呼ばれる部分と

.jpg) 平行であれば

平行であれば

.jpg) 肥前刀(九州の方の刀)であるというヒントになるのです。

肥前刀(九州の方の刀)であるというヒントになるのです。

昨日お話した三品(さんぴん)帽子(ぼうし)は

この刃文が少したわんだ感じ。

「伊賀守金道(いがのかみきんみち)」などの刀工が

「伊賀守金道(いがのかみきんみち)」などの刀工が

鍛(きた)えた刀の特徴でもあります。。

こんな風に少しずつ

色んな事をおぼえていくのが

日本刀を楽しむコツ。

【緑由】まだまだこれからです。

ちょっとずつでも

学んでいけたら。。

好きなことですもの

頑張らなくっちゃ!

最後まで読んで下さってありがとうございます。

↓こちらもポチっとクリックして下さると、とっても嬉しいです♪

今回、使わせていただいた

『讃州鍛冶』の本。

ご興味がおありなら

までお問い合わせくださいませ(スパムメール対策のため画像にて表示しています)。

詳しい内容をお知らせいたします。。

![]()

-734x1024.jpg)

.jpeg)

.jpeg)

2.jpeg)

2.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpeg)