ブログランキングにご協力お願いしまーす。

↓クリックして下さるとカウントされてランキングが上がります。。

年の瀬も押し迫ってきました。

私も負けず、大掃除。。。アンティークの(笑)。

家の片づけは後回し。ついつい好きなことをやってしまいます。

昨日は、お風呂場で大わらわ。

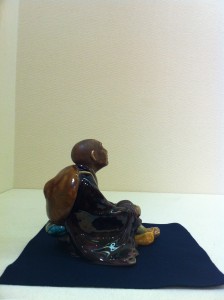

水浸しになりながら、陶磁器や漆器を洗ってホコリを落としました。

今朝も朝から水につけて汚れを浮かしていた磁器をもう一度洗って、拭いて。。。

綺麗になったコたちをカメラに収めていきました。

疲れましたが、楽しいことをしていると、ホント疲れも忘れてしまいます。

これからどんどん

yahoo!オークションや

INTERNET SHOP 【緑由】へ

出品していきたいと思っています。。。

せっかくなので、今日は綺麗になったコたちをちょっぴりご紹介。。。

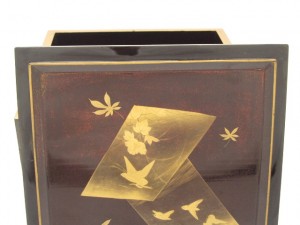

伊万里焼・印判手(いんばんて)についてお話します。。

それと、このどうみても和ものな印判手(いんばんて)の食器を今の暮らしにとりいれる方法もお教えしちゃいます。。

印判手(いんばんて)とは、同じ模様のものを大量につくるために

型紙摺絵(かたがみすりえ)や銅板転写で模様をつけたもののことです。

この技術で染付の早さが手描きのものと比べてとても速くなりました。

特徴は、

手で描いたものよりも線が細く、堅い感じがすることです。

ただ、細かい細工もできるようになりました。

印判手(いんばんて)は、こんにゃく印判(いんばん)といって古いものもありますが、

だいたいが明治以降のものが多いので

値段も安く、手に入れやすかったりします。

印判手(いんばんて)の面白いところは、

今では考えられないことですが、

模様が全部描かれていなかったりするところです。

このお皿。

よーく見ると端の方は、模様がなく白いままです。

型紙で摺(す)ったり、銅板で転写したりしているため、

端の曲がったところに、うまくうつせなかったことが原因だと思われます。

今では、不良品として廃棄、かもしれません。。。

でも、この時代はれっきとした正規品。

しっかり出荷されました。。

この大(おお)らかさ。。

味があって、とても愛しく思えてきます。。

きちんと描かれているより、

同じ模様なのに

一つひとつが違っていることが、

とっても面白いと思うのです。。

さて次は、

この和ものアンティークを今の暮らしでどう取り入れるか。

もちろん、そのまま使っていただいても何ら問題ありません。。

でも、

さっかくだからもうひと工夫。

猪口(ちょこ)と四寸皿(よんすんさら)を合わせて珈琲(コーヒー)カップにしてみました。

お師匠のお店ではこんな風にしてお客様に珈琲(コーヒー)をお出ししています。。

本来は、

猪口(ちょこ)は酢の物や刺身を盛り付ける食器

四寸皿(よんすんさら)は、取り皿として使われています。

なので、

猪口(ちょこ)と

四寸皿(よんすんざら。約12㎝)は

別々の模様です。

でも、セットにしてしまうと

違和感なく珈琲(コーヒー)カップになりました。

いつものマグカップを

このカップに変えたり、

お客様へのおもてなしに

このカップを使ったり。

もちろん、

珈琲(コーヒー)カップとしてだけではなく

ティーカップとしても。

デザートカップとしても。

新しいアンティークとの暮らし方、

提案してみました。。。